あるものでまかなう生活

あるものでまかなう生活

2020年の今頃、除菌用アルコールやマスク、トイレットペーパー、小麦粉、パスタなどいろんなものが売り場から消え、「あるものでまかなう」生活を経験をした方はたくさんいらっしゃったと思います。

急激にやってきた、社会の大きな変化。

でも、経済活動がストップしていた一方で、劇的に回復していく自然環境をSNSで目にする機会が何度もありました。

大量生産、大量消費、大量廃棄・・・やっぱり、おかしいですよね???

もうそろそろ、見て見ぬ振りをしていてはいけないように感じている方も増えているのではないでしょうか?

「あるものでまかなう生活」は、改めてその事について考え、気づきを与えてくれる本でした。

ぜひ、手にとっていただきたい本だと思ったので、紹介させていただきます。

「あるものでまかなう生活」の著者の井出留美さんが食品ロス問題専門家としての活動を始められたのは、2011年の東日本大震災のとき、「あるのに捨てる」理不尽さを痛感されたからだそうです。

ボランティアとして被災地になんども足を運ばれていた井出留美さんは、ある避難所で「平等配布」の原則を守るために、「同じ食品だけれどメーカーが違うから」「避難所の人数に少し足りないから」という理由で配られずに放置され、駄目になった食べ物を多く目にされ、この出来事を契機に、14年務めた食品メーカーを辞めて独立されたそうです。

その後、フードバンク(さまざまな理由で捨てられる、まだ食べられる食品を引き取り、必要とする個人や組織へと渡す活動)の広報の仕事を通じ、「食品ロスという重要な問題の存在を多くの人に知ってもらうこと、『理不尽』から生じるロスを少しでも減らしていくこと」がミッションになっていったそうです。

「あるものでまかなう」の「あるもの」とは、これまでは捨てていた食べ物や、眠らせていたモノのこと

この本で井出さんが言う「あるものでまかなう」の「あるもの」とは、これまでは捨てていた食べ物や、眠らせていたモノのこと。

また、「あるもの」とは、もともと自分が好きで買ったもの、思い入れがあるもの、自分や家族、先祖が手に入れたものもいいます。

それを、修理・修繕して使い続けたり、リメイクして使い切ったり、新たな価値を持たせたり(アップグレード)、必要とする人が再利用することで、無駄が消え、食品においてはロスが削減されます。

「あるものでまかなう生活」Tips

「あるものでまかなう生活」では、その考え方や日常で役立つ具体的なTipsなどもいろいろと紹介されていました。

例えば、

- 備蓄食品は食べて買い足す「ローリングストック法」

- マンション住まいでもできる「コンポスト(堆肥化)」

- 玉ねぎの皮やキャベツの芯はベジブロス(野菜だし)に

- 買い物は小腹を満たしてから

- 調味料を上手に使い切るコツ

- 野菜を長持ちさせるなら「超カンタン乾物」

- Gパンをスカートに。別のものに生まれ変わらせるアップサイクル術

などなど、実際に暮らしに取り入れていたり、見聞きしたことのある内容も紹介されていましたが、あるものでまかなう食や暮らしのコツがたくさん書かれていました。

私も昨年、生ゴミ処理とベランダ菜園の土の再利用ができて一石二鳥だと思って「ダンボールコンポスト」をやってみました。微生物の分解力は感動レベルで、生ゴミが激減しました。 始める前に心配していた臭いや虫も全く大丈夫でした。

(コンポスト資材がなくなってしばらくさぼっていたので、また復活させたいと思います!)

「必要な量だけ」でいいと思えれば、心身がラクになる

あるもので暮らすことができれば、時間や命を犠牲にしてまで働く必要はないかもしれません。

買っては捨てを繰り返していると、捨てるものを買うために一生懸命に稼いで疲弊しているようなもので、くるくる回る回し車の中にいるねずみのようです。

でも、「必要な量だけ」でいいと思えれば、心身がラクになる。 適量のお金を稼いで、必要な量だけを買う。そうすることで心身がラクになります。

視点をちょっと変えると、自分の周囲に「あるもの」があふれていることに気が付いて、感謝の気持ちが生まれてくるようになり、今あるものに感謝できると、こころが健康でいられる。この本でおっしゃっておられました。

私も、本当にそうだなあと感じています。

私はミニマリストになりたくて数年かけていろんなモノを手放していきました。 手放す過程で、いろんなことを考えたし、「必要な量だけ」でいいと思えれば、心身がラクになり、今あるものに感謝できるようになり、いろんな物事へのありがたいなあと思う気持ちがじんわりと溢れるようになってきました。

自分の中に「あるもの」を活かし切る

限りある資源を「循環(サーキュラー)」して使い尽くす、それが次の時代のあり方。でも、「あるもの」はモノだけをいうのではなく、自分の中に「あるもの」、私たち一人ひとりに資質も指す、と言っておられたこともとても印象的で、嬉しいことでした。

スーパーの売り場では、均一の大きさの野菜や魚がきれいに並んでいます。決められたサイズや形(規格)があり、外れたものは「規格外」と呼ばれ、流通に乗せられず、捨てられてしまうのだそうです。そのため、生産者は、枠や規格にあてはまるものをつくらねばならないのだそうです。

でも、野菜だって魚だって規格通りには育たない。形がいびつでサイズもバラバラ。それが自然の形。

人も、これと同じです。

本来は、それぞれが独自の個性や資質を持つ存在。

ところが、「管理する側の都合」や「世間の常識」が幅をきかせて、規格外な行動(働き方・生き方)をすると・・・流通(社会)からはじかれてしまう。

規格外を認めると、管理する側にとっては非効率となります。管理する側は、効率的に大きな利益をあげることが目標。「経済」優先です。

・・・本当にそれでいいのでしょうか?

自分のなかに「あるもの」を無駄にすることも・・・とてももったいない行為ですね。

とはいえ・・・私のなかに「あるもの」って、何だろう? 活かせそうな資質や「あるもの」なんて、私の中にあるのだろうか?

残念ながら自分ではよくわからないのが正直なところです。 でも、「ない」と決めてかかっていては見つからないだろうから、「ある」のだと信じて、優しい眼差しで自分のことを見てあげたいと思います。

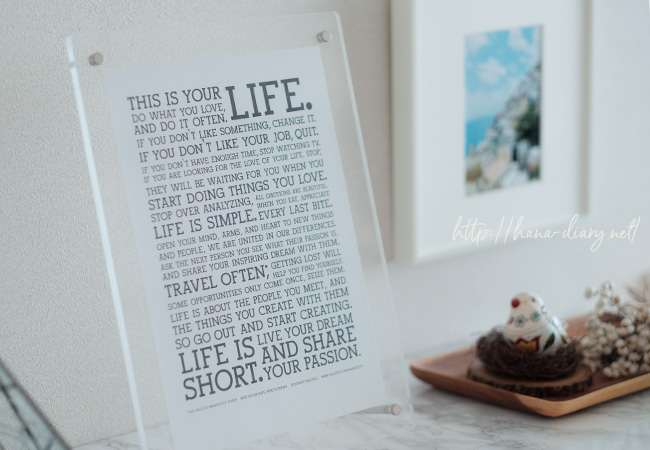

スティーブ・ジョブズのメッセージ

本の最後で紹介されていた、2005年、スタンフォード大学の卒業式でスティーブ・ジョブズが発したメッセージ。

「他人からの期待、自分のプライド、失敗への恐れなど、ほとんど全てのものは、死に直面すれば吹き飛んでしまう程度のもので、そこに残るものだけが本当に大切なことなのです」

私たちが生きられる命の時間は限られています。自然環境から受ける恵みの命も有限です。

本当に大切なものって何だろう?

もう一度、じっくり考えてみたいと思います。